![]()

「年表・末松太平」は、末松太平の死去直後に「私家版」として急遽仕上げた記録である。記録として不完全であるが個人的な史料としては、それなりに役立っていた。しかし、田村重見編「大岸頼好・末松太平・交友と遺文」に全文が掲載され、中公文庫版「私の昭和史」の解説にも“年表の存在”が記されてしまうと、私家版であっても“史料としての責任のようなもの”が生じてしまう。

現在進行中の「末松太平の遺品整理=処分」の際に対面(?)した廃棄対象物を相手に、私なりの勝手な選択で「年表・末松太平」の“増補改訂作業”を進めてみたいと思う。勝手な選択であり、偶然対面した順番であるから、時系列的な増補改訂にならないことを、予めお断りしておく。

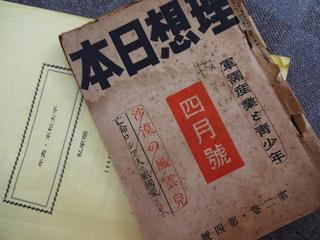

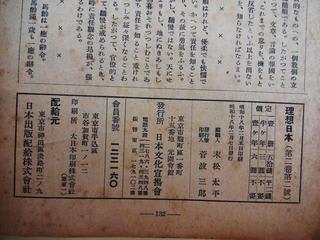

「年表・末松太平」の、1941年あたりを開くと、『昭和16年(1941年)12月8日・日米開戦』という記述に続いて『昭和17年頃・総合雑誌「理想日本」。主宰は菅波三郎、末松太平』と記されている。しかし、末松太平の死去直後に急遽仕上げた年表だから、このあたりについは史料不足で“詳しいこと”は判らないままであった。勿論その時点では、総合雑誌「理想日本」の実物も目にしていなかった。

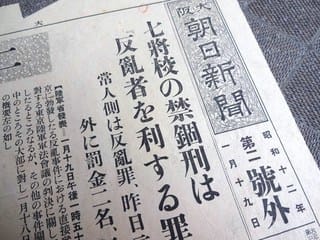

画像参照。9月7日、亡母(末松太平の妻)の三回忌法要で“千葉市登戸5丁目”を訪れた際に、妹から「ボロボロになった雑誌」を渡された。画像の表紙は「第2巻・第4号」であるが、中身は分解されて、末松太平による「抜すい」として(数冊分が)纏められている。それでも私にとっては嬉しい対面であった。

菅波三郎氏(大尉・禁錮5年)と末松太平(大尉・禁錮4年)が、仮釈放された後、第二次世界大戦の世相にあって何をしていたのか、昭和史を研究する方には多少は参考になるだろうと思う。

![]()

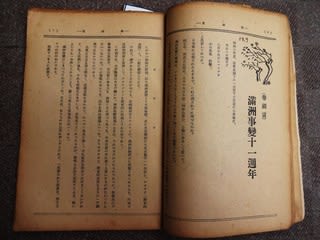

「理想日本」創刊号(昭和17年3月)に掲げられている「緒戦=巻頭言」を紹介する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

緒戦が如何に重要であるかは、今更呶々するまでもなく、大東亜戦争劈頭に於いて感銘せしまられてゐる。

けれども、それが単なる爾後の全戦局への影響としてのみみられるとき、所詮長期戦に於いては、その価値が稀薄軽減されるのであって、時としては「先勝は糞勝」とすらなりかねないのである。

緒戦は、爾後の日々を是緒戦として戦ふとき緒戦としての真価を発揮するのであり、全戦局への決定的影響ともなって、「長期戦」と期間を延長することによって、その間に立直りの余裕を持たんとする、米英の執拗老獪なる企図に対しても、乗ずるに一分の隙も与えぬこととなるのである。

永遠を今に、今を初に、百年の長計を刻々の事業に緊張せしめて、息を抜くひまもなく、不断の緒戦を戦ってこそ、今次未曾有の緒戦の大捷をして、益々光華あらしめるのであり、又初を終となし得るのである。

緒戦は一国に於いて重要である故に、又個々人に就いても重要である。一国がこの「もとへ」の利かぬ緒戦一撃に傾倒して、計書、訓練を精到にするとき、個々人はただこの日を待って、この一瞬の死の為に「戦争の方が楽」な猛訓練に精進するのである。

それは又、徴されたると、未だ徴されざるとに分かたぬのである。今更「一億皆兵」「総力戦」と云ふ迄もなく、固より国民皆兵の国柄なのであり、それが本質的にそうであらねばならぬだけでなく、現実的にも厳しく差し迫られてゐるのであるから。

未だ徴されぬものの訓練とは、特に青少年への期待である。それは軍に於ける、少年航空兵、少年戦車兵等の存在が示唆するが如く、学校に於いて、産業界に於いて考慮が払われねばならぬことである。

「好人不當兵」は今は支那に於いてより、寧ろアメリカに請はるべきであり、ルーズベルトの机上プラーンは、兵器のそれより兵員の増強に頭痛があるのであるが、それすら学生の国防訓練に従来周到であると聞く。

アメリカへの比較はただ「彼を知り、己を知る」の自戒を云ったのみであって、勿論かかる相対的見地にとどまることを云ったのではない。青少年の訓練が、徒に系統の多岐に紛糾する「時局への認認」程度での補備、補足では、アメリカにすら及ばぬと云ふのである。不断に緒戦を戦ふ決意に本づく、一元的訓練体制の刷新が断行されなければならぬのである。それは単なる時局への認識ではなく、源遠長流の伝統の護持伸張である。

戦ってこそはじめて価値も知られ、感謝もされるけれども、戦ふ迄の訓練は、心なきものには無用視され、冷笑さへもされる底のものである。けれども緒戦は、一時的感情の昂奮によって戦はれるのでなく、平戦爾時を通じての不断の訓練が、時にあひて顕現するものなのである。可憐なる一輪の花すら、一年の霜雪を経て咲くのである。

緒戦を真に緒戦たらしめることは、絶えず緒戦を戦ふことであり、それは不断の訓練にまつべきである。それが為青少年訓練体制の刷新は緊急の要務となることをここに主張するのである。

それは又御稜威の下、大東亜共栄を確立する基底である。 (巻頭言)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

白状すれば、転記しながら、途中で後悔しはじめた。同じ主張を繰り返し繰り返し述べているからである。しかし、当時の「世相」を実感できない立場で、あれこれ批評を加えることはできない。菅波三郎氏と末松太平が(二・二六事件の獄中生活を経て)開戦直後に「こんなことを考えていたのだな」と思うだけである。

原文は「難しい漢字」の連続である。ひとつひとつ「正確な漢字」を検索することは、諸事情あって諦めた。諸事情の一例をあげれば、痛みの著しい「理想日本」のページを開いて、PCに書き写しているだけで、風化した「理想日本」の紙面や綴目部分が次第に破れてくるのである。(末松)