・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《「年表・末松太平」1990(平成2)年。/末松太平=84歳~85歳/私=49歳~50歳。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎1990年2月26日。賢崇寺の法要で「慰霊像補修工事のための協賛依頼」が行われた。

・・・世話人代表=河野司。副代表=柳下良二。世話人=8人+2名。

![]()

◎1990年5月6日。河野司氏(第2代仏心会代表)逝去。

・・・「仏心会」は、新しい局面を迎えることになる。

◎1990年4月発行「史・72」/「二・二六事件断章(その三)正義直諌の詔」。

・・・田々宮英太郎(編集兼発行人)の編集余情。

「末松さんの連載は号を追って注目を集めている。今回は一般のきづかない奥所にメスを揮われた。知ったかぶりの沢地久枝が、無残にお面を取られたのだが、その裏打ちが獄中にはじまるところ、沢地ごときの出る幕ではないことを示している」

![]()

◎「末松一輝宛の手紙」から。

●1990年7月4日付。

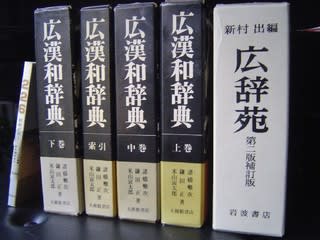

「こんど来る時は、ルックサックを持ってきなさい。広漢和辞典全四巻を進呈するから。片見分けのようでもあるがジイは中々死なないから、生きているうち進呈し役立てて貰いたい。コピーはお父さん用であると同時に高校生としての一輝用でもある。世界的に精神が動いている。どのように考えるべきか」

・・・同封されたコピーは「正義直諌の詔」である。

・・・「片見分け」は原文のまま。正しくは「形見分け」である。晩年の末松太平には(目が不自由で辞書で確認できないから)当て字が意外に多い。例えば「口無しの花」。正しくは「山梔子の花」である。

◎1990年8月発行「史・73」/「二・二六事件断章(その四)」は、題名も長いが内容も長い。

・・・題名は「生れ年としての明治の年号と、士官学校の期は、一致するかしないかの話」。内容は、豊多摩刑務所に始まり「期」の話に進む。

・・・田々宮英太郞(編集兼発行人)編集余情。

「巻頭に、末松さんのエッセイ風評論をいただいた。明治の生れ年と士官学校の期は一致すると書く澤地久枝だが、末松さんの手で、その嘘っぱちが嫌というほど暴露された。コクのある内容が、毎号、淡々と叙されているのだが、反響も少なくない」。

![]()

◎1990年8月15日。《山口富永著「二・二六事件の偽史を撃つ」国民新聞社刊》発行。

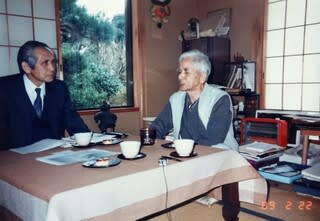

・・・1989年2月に、末松邸で行われた「高橋VS山口」会談の経緯が、繰返し記されている。

◎1990年9月。慶応病院で「通算三度目」の眼科手術を受ける。

・・・「闘病日記」には「入院19日間」とある。

・・・同室(二人部屋)の蜂谷氏は「末松の昔話」をいろいろと聞かされる。お気の毒である。

それでも後日(退院後)、蜂谷夫妻は千葉市登戸の末松家まで、わざわざ来訪してくれた。

◎「末松一輝宛の手紙」から。

●1990年10月17日付。

「入院中見舞ってくれて有難う。目は未だよくは見えない。二回手術したあとだから急によくはならないだろう。しかし、手術する前よりは少しは、よく見えるようだ。二十一世紀を迎えるまでには、何とかなるだろう。本代も滞りがちだね。その原因の一つはジイの財布の底が怪しくなったためだ。」

●1990年11月30日付(ラストレター)。

・・・この手紙が、末松一輝が保存していた「69痛目の手紙」である。

・・・この手紙は「九枚」の長編で、最初は「末松一輝君へ」、途中から「次は末松建比古君へ」と続いている。

・・・長男(私)宛の内容は、健康に関する注意の数々である。自分の轍を踏ませないための親心であろう。

・・・手紙の結びは「建比古 一輝様 太平」。ラストレターに相応しく(?)不思議な切手の貼り方をしている。

◎自筆ノート「日記のような雑記のような記録」。

・・・既に「白紙」である。

◎朝日新聞社「朝日人物辞典」発行。

・・・「850頁右」に「末廣恭雄。末松太平。末松保和。菅木志雄」が並んでいる。

・・・二・二六事件関係者も、多数掲載されている。

◎1990年12月発行「史・74」。「二・二六事件断章(その五)事件第一報」。

・・・何と「全14頁」の長編である。事件当日の「末松大尉の行動」が詳細に記されている。

「陸軍大臣に宛てた進言の署名者に対し、澤地久枝は著書(雪は汚れていた)で、東京の情勢我に有利とみて署名したのだろうと推察を逞しくしている。下司のかんぐりとでもいうべきものである」と書き、この「進言」を私有化している匂坂哲朗にも、怒りを向けている。

・・・文中の日付は「10月15日」。退院後の「見えない状態」で書いたのだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《「年表・末松太平」1990(平成2)年。/末松太平=84歳~85歳/私=49歳~50歳。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎1990年2月26日。賢崇寺の法要で「慰霊像補修工事のための協賛依頼」が行われた。

・・・世話人代表=河野司。副代表=柳下良二。世話人=8人+2名。

◎1990年5月6日。河野司氏(第2代仏心会代表)逝去。

・・・「仏心会」は、新しい局面を迎えることになる。

◎1990年4月発行「史・72」/「二・二六事件断章(その三)正義直諌の詔」。

・・・田々宮英太郎(編集兼発行人)の編集余情。

「末松さんの連載は号を追って注目を集めている。今回は一般のきづかない奥所にメスを揮われた。知ったかぶりの沢地久枝が、無残にお面を取られたのだが、その裏打ちが獄中にはじまるところ、沢地ごときの出る幕ではないことを示している」

◎「末松一輝宛の手紙」から。

●1990年7月4日付。

「こんど来る時は、ルックサックを持ってきなさい。広漢和辞典全四巻を進呈するから。片見分けのようでもあるがジイは中々死なないから、生きているうち進呈し役立てて貰いたい。コピーはお父さん用であると同時に高校生としての一輝用でもある。世界的に精神が動いている。どのように考えるべきか」

・・・同封されたコピーは「正義直諌の詔」である。

・・・「片見分け」は原文のまま。正しくは「形見分け」である。晩年の末松太平には(目が不自由で辞書で確認できないから)当て字が意外に多い。例えば「口無しの花」。正しくは「山梔子の花」である。

◎1990年8月発行「史・73」/「二・二六事件断章(その四)」は、題名も長いが内容も長い。

・・・題名は「生れ年としての明治の年号と、士官学校の期は、一致するかしないかの話」。内容は、豊多摩刑務所に始まり「期」の話に進む。

・・・田々宮英太郞(編集兼発行人)編集余情。

「巻頭に、末松さんのエッセイ風評論をいただいた。明治の生れ年と士官学校の期は一致すると書く澤地久枝だが、末松さんの手で、その嘘っぱちが嫌というほど暴露された。コクのある内容が、毎号、淡々と叙されているのだが、反響も少なくない」。

◎1990年8月15日。《山口富永著「二・二六事件の偽史を撃つ」国民新聞社刊》発行。

・・・1989年2月に、末松邸で行われた「高橋VS山口」会談の経緯が、繰返し記されている。

◎1990年9月。慶応病院で「通算三度目」の眼科手術を受ける。

・・・「闘病日記」には「入院19日間」とある。

・・・同室(二人部屋)の蜂谷氏は「末松の昔話」をいろいろと聞かされる。お気の毒である。

それでも後日(退院後)、蜂谷夫妻は千葉市登戸の末松家まで、わざわざ来訪してくれた。

◎「末松一輝宛の手紙」から。

●1990年10月17日付。

「入院中見舞ってくれて有難う。目は未だよくは見えない。二回手術したあとだから急によくはならないだろう。しかし、手術する前よりは少しは、よく見えるようだ。二十一世紀を迎えるまでには、何とかなるだろう。本代も滞りがちだね。その原因の一つはジイの財布の底が怪しくなったためだ。」

●1990年11月30日付(ラストレター)。

・・・この手紙が、末松一輝が保存していた「69痛目の手紙」である。

・・・この手紙は「九枚」の長編で、最初は「末松一輝君へ」、途中から「次は末松建比古君へ」と続いている。

・・・長男(私)宛の内容は、健康に関する注意の数々である。自分の轍を踏ませないための親心であろう。

・・・手紙の結びは「建比古 一輝様 太平」。ラストレターに相応しく(?)不思議な切手の貼り方をしている。

◎自筆ノート「日記のような雑記のような記録」。

・・・既に「白紙」である。

◎朝日新聞社「朝日人物辞典」発行。

・・・「850頁右」に「末廣恭雄。末松太平。末松保和。菅木志雄」が並んでいる。

・・・二・二六事件関係者も、多数掲載されている。

◎1990年12月発行「史・74」。「二・二六事件断章(その五)事件第一報」。

・・・何と「全14頁」の長編である。事件当日の「末松大尉の行動」が詳細に記されている。

「陸軍大臣に宛てた進言の署名者に対し、澤地久枝は著書(雪は汚れていた)で、東京の情勢我に有利とみて署名したのだろうと推察を逞しくしている。下司のかんぐりとでもいうべきものである」と書き、この「進言」を私有化している匂坂哲朗にも、怒りを向けている。

・・・文中の日付は「10月15日」。退院後の「見えない状態」で書いたのだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・